Covid-19: ¿nos ha vuelto más o menos solidarios?

El autor se pregunta: ¿Son los botellones multitudinarios, sin distancias ni mascarillas, actos inconscientemente temerarios propios de la juventud? ¿O, por el contrario, son comportamientos mezquinos fruto de saberse relativamente inmunes a la enfermedad?

En el texto, además, se muestra optimista: la utilidad evolutiva de la solidaridad es una de las mejores bazas jugadas por el Homo sapiens para luchar por su supervivencia.

A. Victoria de Andrés Fernández, Universidad de Málaga y Paul Palmqvist Barrena, Universidad de Málaga

Los drásticos cambios a los que asistimos durante el desarrollo de la pandemia de covid-19 están alterando de forma sustancial nuestras rutinas vitales. Se modifican nuestros comportamientos en todas sus manifestaciones, desde las más frívolas y prescindibles a las más trascendentes y relevantes, aquellas que más nos definen como seres humanos. Salvaguardar nuestra salud está teniendo un precio caro: nos están saturando de restricciones que, si bien son necesarias, perjudican gravemente a la afectividad y a todo lo relacionado con el mundo emocional.

La covid-19 nos emociona continuamente. Con frecuencia nos sobrevienen las lágrimas al contemplar el comportamiento de nuestros congéneres. Eso sí, de forma muy distinta, porque asistimos a dos tipos de actitudes completamente antagónicas.

Por una parte, están los comportamientos altruistas manifestados masiva y constantemente por profesionales sanitarios, profesores, militares o policías. Por otro, los abiertamente insolidarios y que rayan, en más de una ocasión, en la estupidez.

Como ante los primeros hay unanimidad a la hora de quitarse el sombrero y expresar sincero agradecimiento, analicemos despacio los segundos.

Botellones multitudinarios y otras transgresiones insolidarias

¿Son los botellones multitudinarios, sin distancias ni mascarillas, actos inconscientemente temerarios propios de la juventud? ¿O, por el contrario, son comportamientos mezquinos fruto de saberse relativamente inmunes a la enfermedad?

Si se trata de lo primero, tendremos que asumirlo como si fuera un acné de la conducta (algo un tanto repulsivo pero que se pasa con la edad). Si es lo segundo, estamos ante un comportamiento voluntariamente insolidario. No obstante, a la hora de reprobarlo habría que hacer un ejercicio comparativo y asumir que, de alguna manera y a su modo, los jóvenes ignoran a las poblaciones más vulnerables de forma dolorosamente paralela a cómo lo han hecho nuestras administraciones públicas.

El abandono sufrido por nuestros ancianos enfermos en las residencias, a quienes se les negó su derecho a traslados y cuidados hospitalarios, es un acto claramente insolidario, independientemente de colores políticos y otras patéticas excusas.

Además, y por si fuera poco, tras esta condena a su muerte física, se ha tenido la sangre fría de rematarlos con una muerte estadística. Quizás convenga mirar a nuestro entorno biológico y reflexionar acerca de cómo actúan otras especies sociales. En el yacimiento paleontológico de Orce (Granada) se encontró el cráneo de un perro salvaje en el que nunca germinaron ciertos dientes, entre ellos un canino superior. La jauría no permitió que la incapacidad de este animal fuese letal sino que, solidariamente, los capacitados le permitieron alimentarse de su botín de caza.

La solidaridad y la evolución humana

Somos muchos los que nos hemos escandalizado ante la despiadada marginación sufrida por nuestros mayores infectados por SARS-CoV-2. Pero no se trata aquí de manifestar nuestra opinión (que lo acabamos de hacer y de forma rotunda) sino de apostar por la utilidad evolutiva de la solidaridad, una de las mejores bazas jugadas por el Homo sapiens para luchar por su supervivencia.

En épocas más remotas de la humanidad, los ancianos eran considerados como población VIP (en muchas culturas orientales sigue siendo así). La fuente de sabiduría y cohesión social que suponen, los hacían merecedores de esfuerzos y cuidados especiales. Ello, muy posiblemente, fue la razón por la que hoy estamos en el mundo (tanto los solidarios como los egoístas).

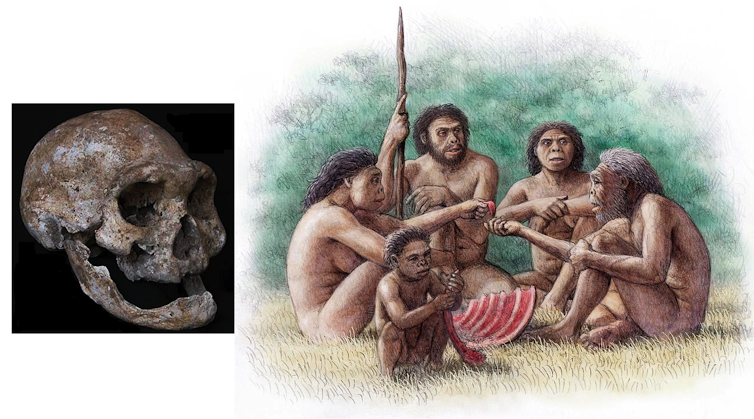

La evidencia paleoantropológica más antigua de altruismo humano procede del yacimiento georgiano de Dmanisi y está datada hace 1,8 millones de años. Aquí se conservó el cráneo de un individuo que había perdido todos sus dientes bastantes años antes de morir. Dado que hablamos de mucho antes de que el descubrimiento del fuego permitiese la cocción de los alimentos, necesariamente otros miembros solidarios de su clan tuvieron que masticarle la comida para que la pudiese tragar.

Cráneo de un individuo de Homo erectus sin dientes exhumado en el yacimiento georgiano de Dmanisi, próximo a Tiflis. Representa la evidencia más antigua conocida en el registro fósil sobre un comportamiento altruista en el seno del linaje humano, ya que la pérdida de los dientes en este individuo, de edad avanzada y probablemente de sexo femenino, le imposibilitaría masticar alimentos duros como la carne o ciertos vegetales. Por ello, sus congéneres (quizás sus hijas) debieron procesarle oralmente el alimento, como se muestra en la reconstrucción realizada por el paleoilustrador Mauricio Antón.

Mauricio Antón, Author provided

¿Tienen los comportamientos solidarios una base genética?

Por otra parte, y teniendo en cuenta que altruismo y egoísmo son caras de una misma moneda, vale la pena recordar los experimentos genéticos que Belyaev inició en Novosibirsk (Siberia) en 1959. Intuyendo que la docilidad era un carácter heredable, reconstruyó en el laboratorio el largo proceso de domesticación animal realizado por los humanos del Neolítico. Efectuó entrecruzamientos selectivos con zorros grises, visones, nutrias y ratas, eligiendo como reproductores en la siguiente generación a los ejemplares menos agresivos de cada camada. Con las ratas fue aún más lejos, seleccionando en paralelo otra línea a partir de los ejemplares más agresivos.

Los resultados fueron espectaculares. Tras sesenta generaciones, las ratas mansas se comportaban como mascotas buscadoras de las caricias de sus cuidadores, mientras que las agresivas parecían enloquecer con solo verlos, lanzándose chillando con furia contra los barrotes de las jaulas. Este experimento mostró que los comportamientos solidarios y amigables versus los agresivos y violentos tenían, pues, una explicación genética.

¿Y qué pasa con los humanos? ¿La selección natural también ha suprimido nuestros comportamientos agresivos frente a los extraños? En Inglaterra se ha documentado una reducción gradual en la tasa de homicidios para los varones desde el 0,3 por mil a inicios del siglo XIII al 0,01 por mil a comienzos del XIX. Estos datos, incluso los de la Baja Edad Media, son muy inferiores al nivel de violencia personal observado en las sociedades modernas de cazadores-recolectores nómadas.

Sin ir más lejos, en el pueblo Aché de Paraguay se producen 15 asesinatos por cada mil hombres. Según Nicholas Wade, esto sugiere que la sedentarización de las poblaciones ha contribuido a transformar grupos sociales violentos e indisciplinados en núcleos solidarios y productivos, lo que necesariamente ha traído consigo la represión de los comportamientos agresivos.

La labor de la educación sobre los genes violentos

Identificar los genes implicados en los comportamientos solidarios/egoístas es complejo. Un posible candidato a “gen de la violencia” es el MAOA, localizado en el cromosoma sexual X. Codifica la enzima monoamina oxidasa A, que interviene en el metabolismo de ciertos neurotransmisores. El gen tiene dos variantes principales (alelos), la de baja y la de alta actividad. Hay autores que han asociado el alelo de baja actividad, que da como resultado una deficiencia de esta enzima, con las conductas antisociales en la adolescencia.

Ahora bien, una cosa es saber que hay genes implicados en determinar el comportamiento de los individuos y otra, muy distinta, es establecer qué interacciones muestran con otros genes y cuál es el papel que juega el ambiente modulando, en mayor o menor medida, su expresión. Afortunadamente para la humanidad, el ser o no violento no depende sólo de poseer uno u otro alelo.

Otro estudio mostró cómo este presunto “estigma de Caín” era ambientalmente modulable. Para ello se introdujo en el análisis un nueva variable: haber sufrido o no maltrato infantil.

Los resultados indicaron que, entre los varones que habían sido maltratados de niños, los portadores del alelo malo, eran más propensos a mostrar comportamientos antisociales que los que llevaban el alelo bueno. En cambio, entre los sujetos que tuvieron una infancia feliz no se encontraron diferencias significativas, lo que indica que la expresión del gen tiene un fuerte componente ambiental.

Podemos, pues, ser optimistas: la genética de los individuos supone una predisposición conductual que, aunque innegable, se puede “domesticar” ambientalmente. La respuesta ciudadana a la pandemia de la covid-19, mayoritariamente solidaria, invita a la esperanza. Y con los insolidarios, mucha educación y buenos ejemplos (especialmente por parte de nuestros políticos).![]()

A. Victoria de Andrés Fernández, Profesora Titular en el Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga y Paul Palmqvist Barrena, Catedrático de Paleontología, Universidad de Málaga

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.